料理やものづくりは鑑賞するばかりでは物足りない。 考えて、行動して学び、よりおいしく変化する。そんな日常的な村シェフのワークショップや、食をとりまく暮らしのスタイル、村シェフの料理やおいしい作品を紹介します。

2014年11月11日火曜日

早いのではない、合ってないのだ。合わないのではない、合わせられないのだ

二十歳代のそこそこで田舎のレストランのシェフになり、三十歳前にして職業訓練校の指導員として料理を教えていた。

田舎に来てから、自分の裁量でメニューを作れるようになり、田舎の食習慣とギャップを感じながら食材を必死で探した。

修行当時、ハーブなんてものは乾燥品しか無く、東京にも希少だった。

勿論インターネットなど無い時代。肉、魚、野菜・・外国の食材や地元で手に入らない材料、調理器具の情報は専門誌、しかも田舎にそんな本屋さんが有るわけもなく、数ヶ月に一度、夜行で東京に行っては三省堂や合羽橋でお小遣いの買える範囲で求めた。外国人の写っている料理の写真なんてドキドキしながら読んだものだ。

私は常に無いものに興味を持ち続けていた。

ハーブは種を蒔いて育て、そこで始めてフレッシュハーブの味を知ったり、畑でもなんでもやれる事は全て試した。燻製や腸詰めもホテル時代に扱っていた美味しい味の記憶を頼りに自作した。

スパイスやハーブ、ビネガー、チーズ、オイル。私の得意分野だが、それは勉強によって知り、自分の足と舌で覚えたものだ。

憧れが先立ち、フランスで味わったものや、後に市場に出回るようになり、始めて自分以外の人が作ったものを口にする料理も少なくなかった。

ガトーやパンにはそんなものが沢山あった。

本で得た知識を自分で再現し、そこに美味しさを発見し、後になって本物と出逢う。

私の人生はそんなものばかりだ。

40代には、人が離れようとしていた郷土料理や地元の古い食文化を徹底的に学び、それまで持っていたコンプレックスを解消した。

私が良いと思って真剣に追求している頃、回りの殆どの人はそれを知らないか認めず、興味を持つ人が稀。

ハーブの素晴らしさを知って広めている頃、ずいぶん「臭い」と言って嫌われた。

スパイスの効いた料理を作ると「薬のようだ」と言われた。

ミントやシナモン、ブルーチーズの匂いを嫌がられ、私はモノ好きのように思われていたかもしれない。

つい先日、子どものピザ作りで採れたてのバジルを用意してあげたら「いい匂い〜」と大喜び。

なんて時代は変わったのかと思った。

嬉しい半面、私の身体に染み付いてしまった、いいと思うものを素直に表現出来ない遠慮っぽい料理は、この地にいる限り抜けることは無いのだろうと思う。遠の過去にとっくにやってきたことを、今の人に対し「ようやく分かってきたんですね」的なスタンスにうんざりなのだ。

ヨーロッパにでも移住すれば、なんの戸惑いもなく自分が自分でいられるだろう。とすら思う。

私は無いものを探し続ける。外にも、内にも、課題は沢山あるから飽きることは無いし、困難は乗り越えるしその都度新たな興味が出てくる。

そして私と周囲の距離はいつまでも縮まることは無い。

2014年10月28日火曜日

おもしろいは伝えるより味わうほうがおいしい

結局のところ・・どんなに美味しいものも、食べている本人しかその味は解らないわけで、

どんなに美しい写真や映像も、どんなに巧みなコピーによって伝わった気になっても、自分の舌やお腹には何の刺激も与えられてないんだ。

難しいからと言って止めてしまう人。はなからやろうともしない人。

それも好みだから他人の選ぶ事に何も言いたくない。

但し私はこんな面白いことはどんどん人に伝えたいし、なぜなら、頭だけ働かせて「へ〜」と、好奇心だけで 済ますのではなく、実際に身体で体験してみて欲しいと思うのだ。

▼これは2つとも同じロクロの作品。しかも同じ窯から出てきたもの。左は無釉の灰かぶり、右は白化粧。

棚板一枚の差で天と地ほどの別の人生を歩むのかなぁ・・と。

▼熾で焦げて自然釉がたれるほどついた徳利。

この窯では大きく2種類の薪を使った。下層に乗っているのはあそこの松だな、上層の色はあそこでいただいた杉だな。

▼窯中段これは思うように白くならなかった猪骨灰入りの藁白。

厚くたれたところだけ淡雪のようになっている。あの時食べた猪の骨。Kさん擦り方あまかったけど大丈夫だったみたい。

▼この固い釉をバッチリ溶かしてくれた薪は凄い!Tさんが焼いてくれた籾、未だに役立ってます。

しかもこの斑点は砂鉄混じりの小濁の土。細かいメッシュを通したあれだ。

▼この色は大好きです。カオリンを入れたマット釉。ベースはNさんの雑木灰に鉄を更に足す。還元がかかると見事に青鼠色。

強度は弱いけど自分で掘った土ならではの表情が出てくれる。

これらの全ての作品、つい先日同じ薪窯から出てきたもの。

花を入れて飾ったり、料理を入れたりしてみたいが、きっと一番美味しく感じるのはやった本人なはずだ。

2014年7月22日火曜日

大人こそ才能を開花せよ。お顔のピザを見るたび思う

「子どもは天才」と大人は言う、確かに大人が見てドキッとする作品を作ったりする。

ではそれは子どもならではの発想で、大人になるとそれが退化したり乏しくなるものかな?と思う。

料理教室やモノ作りワークショップで私は、参加者に同じテーマを与え、様々な人がそのテーマに取り組む姿を目の当たりにする。

モノ作りはそもそもが発想が表に出る作品作りなのに対して、料理教室は食べる物を作るという概念(先入観)が先立つ点で少し差がある。

しかし、それにも囚われないのが子どもの発想だ。

子どもが交じりながらのクッキングワークショップ。子どもにとって素材は食べ物であっても粘土であっても、ひたすら思いのままに作る。

大人と違うのは、人に見られるという格好や、失敗を含めた完成度、作品を作りたいという姿勢に対する「自分縛り」が殆ど無いことだ。

あるとすれば、大人がそれを許さない時など・・。

アール・ブリュットという言葉がある。(Art Brut:生の芸術)

私は「自発的な表現行為」 と捉えた(アルネ小濁の表現活動)。自然に生まれてくる「作りたい、表現したい」という素直な行動を妨げない表現(物)ということだ。

ピザ生地を伸ばした子どもは、たまたま突っとがってしまった2つのハシを耳にして、チーズとトッピングで動物の絵を書き出す。

それを見た大人はアートだ。と言う。しかし10人に1人くらいの子どもは、いやもっと多いかな、ピザで顔を描き始めるのである。

2009年の仕事で、健常者と障害者が一緒に制作活動をし表現について学ぶワークショップを行った。

テーマは「妙高のいきもの」。

地元の土の採取から始まって、テーマから発想する作画、そして粘土による制作と進む。

この作品はその時最も印象に残った作品の一つ。障害を持つ大人が作った野焼きの作品だ。

輪積み(わづみ)という土器によく見られる制作方法によるもの。

私が作り方の一通りを説明した後に制作されたもので、「積んだ粘土紐は繋ぎ目をしっかりとつぶしてくっつけること」「細かい突起物は上からかぶさる薪や扱いの途中で壊れやすいため注意すること」などの注意事項は伝えてある。

注意の理由は、粘土造形における「輪積み技法」の基本(常識)と、野焼きの時に起きる破損のキケンを回避するためだ。

指導者は知らずのうちに「出来たものがまずいと言われないように」とか「壊れた時の責任」の回避や「出来なくてつまらなかった」から逃げる習慣がついている。上手くできるところから興味を伸ばすのだ、と考える場合もある。

人の言葉に妨げられないのが アール・ブリュットを生みだす人々なのかもしれない。

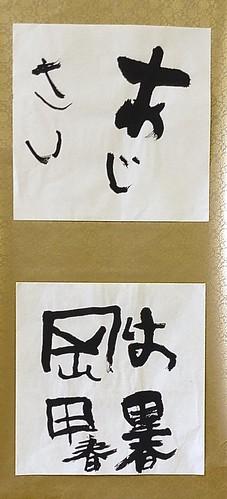

書は不思議な力で表現を加速させる。

文字という常識に、毛筆という不自由なインターフェースに、想像を深める墨の色が、光や影、強さ弱さ、しなやかさ激しさなどをより自然に導いてくれる。

これも障害を持つ大人の作品だ。

絶妙な間、絵画的なバランス、その表情の豊かさから土の匂いや花の色、山やそよ風すら感じさせてくれるようだ。

ふと気づく。

子どもの作ったお顔のピザを見てアートだ!と心を動かした者。

言われた事を無視して出来上がった土器に唖然とした者。

自由な文字を眺めて、いいなぁ〜と思った者こそ、自分に内在するものを感じ新たな表現を生む可能性を持ったクリエーターではないか?

大人は経験によって逃げる事や、恐れを身につける。

しかし同時に「悲しや嬉しさや感動を高めていく」ものだと思う。それも、それぞれが違った体験によるものだからより個性的、かつ人間として味わう喜怒哀楽という共通部分が根底にある。

多くの大人は経験により自分が上手に出来なかった事を認知し自分を評価している。それによって「自分には出来ないこと」「自分はやらないこと」を決定してしまう。いわゆる「自分縛り」。

正当化させ、理由作りが上手い、ある意味利口な者ほど都合よく自分を縛ってしまっていないだろうか。「表現不器用」になっては残念。そう思って欲しい。

私は思う。

年齢を重ねて、発想が退化するのではなく自分を縛っていくだけなのだ、と。なぜなら感性は経験によって深まるもののはずだからだ。

音楽でもスポーツでもアートでもなんでも・・素敵だなぁ、凄いなぁと感じた時が自分縛りを解くチャンス、表現の扉を開ける時ではないか。

2014年6月25日水曜日

大抵の人が気付かないことは本当の美味しさと言えるのだろうか

焼けるかどうかも解らない、どんな色かも解らない、焼いてみないと解らない材料を集めてきて失敗も含めて楽しんでいる。

いや、多くの失敗の中から成功を探す作業。失敗すらも成功にしてしまう作業と言ってもいい。(小濁焼講座2014:土研究その2(結果)と釉研究報告)

プロは失敗は許されないとよく言われるが、思い通りの焼きものをこの条件で作るにはかなりの危ない橋を避けまくって通るか、割りきって成功率を1%でも上げていく様々な経験を積んでいくしか無い。・・の世界。

私はこんな葛藤の中でのものづくりが大好きで、それを乗り越えると必ず至福を味わえる時間がやってくる。私にとってはこれが正に美味しい経験なのだ。

皆さんはどうなのか?と思う。

本焼きして10%しか縮まない新しい土を見つけて感動すること。

あの時味わった猪の骨で安定した乳濁が起きた釉の美しさに見とれること。

さらにこれらで作った器で料理を盛りつけた時の喜びなど・・。

こんな価値を共有できるには実体験しか無いだろう。だから皆んなで一緒にやりたい、に繋がるのだろう。

大抵の人が気付かないことは本当の美味しさと言えないのかもしれない。

しかし分野は違っても同じような経験をもっている人に逢うと何か通じるものがある。そんな人ならこの美味しさをきっと解ってもらえると思う。

2014年5月27日火曜日

今自分はどこに立っているか。地域の祝の宴席料理作りで

例えば日本料理とか、フランス料理とかに拘り、昔ながらの料理法や食材に囚われるがあまり、決めつけたものしか作ろうとしないとしたとしたらそれはプロとして怠慢な事だと思う。

出汁のとりかた、魚の捌き方、材料の組み合わせ・・。新しいものを取り入れる事ばかり先行して、食材や料理法、スタイルをとっかえひっかえにアレンジして気を引くだけの料理だったり、形や盛り付けを工夫するばかり中身とのバランスに欠く料理。これらは、頭が作ってしまった料理だ。

料理を食べるのは人で、食材は土から生まれてくる。

食べ物は美味しいものであって、その美味しさをどうやったらもっと引き寄せられるか。

それを料理と呼ぶのではないだろうか。

当たり前の事だが、旨いと感じさせるもので伏せ込んでしまった物は食べ物であっても料理では無い。料理の模造品と呼ぶべきか。

食べる行為は正にリアルで、過去の経験や記憶もひっくるめてその場所、その瞬間に身体と一体化するもので、そこにある殆どのものは「美味しい」という感覚に集約される。

どうやって料理されたか、何という料理か、一瞬のうちに吹き飛んでしまうほど、美味しくなければどんな工夫も意味を失ってしまう。

相撲や剣道が試合の始めに蹲踞(そんきょ)という姿勢をとるが、私は料理にとりその蹲踞にあたる部分が地域だと思う。

これからどんな試合運びをするか、心をリセットしてその瞬間からスタートするのである。地域のコアは自分だと思っている。自分と周囲との関係、そして何処までが地域かはそれぞれの持つ性格やアイデンティティによるものではないか。

広ければいいというものでも無いし、勝手に区切ってしまうものでもない。

学ぶこと、経験すること、挑戦すること、それぞれ大切な事だが、失ってならない事は今自分が何処に立って何によって生かされているか、生かされて来たかを感じる事である。

人や自然との関わりがあって、その土地の文化があって、その事を忘れて何の美も生まれてこない。

それが私のやりかたである。未熟で完成することなど有り得ない。

それは地域というものに限りが無いからだ。

豆腐をウワミズザクラの塩漬けと生ハムで巻く

弁当箱は北陸にご縁の方より受け継いだもの

旬のもの、地元のものが全てではない

新潟の海では決して採れない魚だって私の地域

器を焼くところから料理に向かうことは表現の一つ

2014年4月23日水曜日

おいしいものと食べれるものの境

他に食べるものがあればわざわざ食べる事も無いのだけど、道すがら「あ、なんか食べてみようかな〜」って思ったものを口に入れる暮し。

きっと気持ちに余裕が無いとやらないし、歩くことすらしなくなっているとそんな感覚も鈍ってしまう。

こんな価値観も失われていってしまう。

そんな気がする。

このフキノトウを食べる時、山で食べ方を教えてくれた数名の人の顔と、その場所を思い出す。

「おいしい」が伝えるものはいろいろなんです。

2014年1月4日土曜日

村越惣次郎の思いは「消防」。人生の節目に見つけた祖父の生きざま

新洋軒という店を閉店したのが2001年。なんぶルネサンスを創設したのが3年後の2004年、同時に市内の片田舎楡島の旧保育園でねおかんぱーにゅ南部を始める。

5年後の2009年小濁に拠点を持つ。それがアルネ小濁でキルンパークの建設が始まる。

平成25年度(現年度)は、なんぶルネサンス10周年になる。年齢で言えば10歳。私は50歳を迎えていたが、この年にスタートした「復興鈴」と「水と薪学園」はこれまでの活動の集大成だった。

10代=音楽、20代=料理、30代=コンピュータ、40代=やきもの・・10年周期の活動の変遷である。

やきものと並行した市民活動の10年間は世間の注目も大きかった。避けてあった新聞の切り抜きをファイリングするとおよそ100件になり、その他にテレビ等の取材や執筆もあるので、ならせば1ヶ月に一度はマスコミに取り上げてもらったことになる。

店をやっていいた頃は地方紙のグルメ取材はたまにあったが、さらに昔メディアの数も乏しい頃に撮ってもらった祖父のこの写真はさぞかし貴重だったに違いない。

子どもの私にはいつもこの笑顔を向けてくれていたが、職人気質の祖父はたいへん怖い親方だったらしい。

祖父 村越惣次郎は、昭和47年(西暦1972年)の「広報あらい」の取材を受けていてその時の写真と聞いていたが、その原本を昨日の片付け中に発見し記事に目をとおすことができた。

------------------

『消防ってのは私の生命でさぁ』 -- 村越 惣次郎さん(73)

火事のサイレンが鳴ると同時に店員も奥さんも走る。裏へ、座敷へ。あたふたと消防服を着終わる頃には、自転車も長靴も出勤準備完了。

「天皇陛下から勲章をいただくとき、感激して涙がでて困りました。古い人間なんでしょうか」

大正八年。徴兵検査で第二乙種合格「つまりお前は兵隊にはなれないということ」「肋膜でしたが、つらかったです。でも、戦争はいやでした。なんとか男としてやれる仕事はないか」と、男の名誉をかけて消防組へ入れてもらった。

バレンとトビ口で火を消す破壊消防から手あおりポンプへ。

蒸気ポンプは火事場へすっ飛ぶ道中、石炭をたいた。「南風に火の粉を飛ばしてね」。

静かな語りから手先が大きく揺れる。若い頃の血がうずくのか、パッパッパッとテンポの早い語りになってくる。

肉屋へ小僧奉公したこのが十四歳のとき。年俸十円也。二年後、洋食に魅せられて横浜へ。酒もたしなまず、馬車馬のようにかせいだ。

二十二歳のとき店をもった。「建物にペンキを塗ったら見物にきたほどです。トンカツ二十五銭、コーヒー五銭でした。」

ハイカラ青年は班長から副団長へ。新井の消防の歴史にずっとこの人の名がでてくる。

町役場にトラック一台しかない終戦直後「消防自動車がほしい」。男気がおさまらず駆け回って外車の払下げに成功。

やがてプロの常備消防部ができ、自動車も二台に。

消防署長になって近代消防の基礎を築いたこの人は最後にポツリ。「もし、私に賞をもらうとりえがあるならば、生涯を火事と取り組んできた生きた体験だけです」と。

------------------

他界するおよそ1年前の記事だが、読み返してみると伝え聞く料理の腕前から想像する人物像とは別の顔「消防」にかける思いの強さを感じることができた。そして昨日、私の母親がポツンと言った言葉を思い出す。「洋一さんは最後は何をやるんだろう」。

昨年妙高市の消防団長に就任した私の義兄。本日消防団の出初式、季節外れの雨空も雪に変わってきました、ご苦労様です。